“去年这个时候,大家还在畅想AIGC的‘美好泡泡’,后来经过很多企业的实践,才逐渐暴露了理想与现实的差距。”

脉络洞察CEO卢文庆在2025CMAC年会上直言,“今年的氛围更像一场冷静的实战复盘,AI的真正机会恐怕不在共识领域,而是藏在哪些容易被忽视的“非共识”中——那些未被广泛讨论的落地难题。”

*本文基于脉络洞察CEO卢文庆于2025CMAC年会演讲内容撰写

从一场「AI VS 人类」的辩论赛说起

在第二天的CMAC,我们举办了一场“人机大赛”,4位人类选手和5个AI选手(还有一位幕后指挥的智能体)打辩论赛,现场观众爆满。

>>>推荐阅读:实操!我「手搓」了一场1.4万人看过的AI人机辩论赛(无广,内含制作教程)

比赛分上下两场,先是用豆包比了一场,然后正反方观点互换,同时模型切换成DeepSeek R1。

其中有一个细节让我印象深刻:

- 当人类辩手发言完毕(不经意停顿也被模型认为发言完毕),豆包几乎能在两秒内做出反应,并开始发表观点,然而速度虽快,发言内容却基本都是论点,没有论据支撑;

- 而DeepSeek可以认真听完人类的大段完整发言,在人类表示“发言完毕”后,才做出观点反馈,但是这中间大约需要等待10-20秒,并且,我们能听到DeepSeek引用了大量的数据来支撑自己的论点(虽然后来被证明都是假的)。

这小小的区别,暴露了当前的AI能力在真实应用场景中的明显短板——速度与质量难以兼得。更可怕的是,AI要么给出缺乏论据的“正确的废话”,要么直接编造数据,比如在辩论过程中,AI引用了根本不存在的报告,还煞有介事的点名了几家知名药企,极其自信。

这让我意识到:AI落地的第一课,是学会与它的“不完美”共存。

造船还是建塔?

2024年,我们自己公司内部曾经激烈争论是否要自研模型,最终我们决定“先不动手”,因为我们预感大模型会快速迭代,整个大地基还不稳,稍微来一波洪水,我们自建的塔岂不就被冲塌了?

但今年,我们选择躬身入局。我的解决方案是“造船逻辑”:不追逐通用模型的浪潮,而是训练特定场景下的“专才型”小模型。

我认为,未来将是‘指挥官+专家’模式——一个通用模型调度多个垂直小模型,各司其职。

我们服务过太多大型药企,见到过海量数据:

- 它们可能分散在几十个系统里

- 可能格式混乱

- 甚至可能标注缺失

- ……

用这些数据来训练通用大模型就像自己建塔,困难,低效。而如果用造船逻辑,让AI和人工协作,用“过程”来陆续产出高价值数据,反而效果会更好。

在典型的场景,比如医生精准触达过程中,当大模型还在纠结“如何回答学术问题”时,我们的小模型已经能结合HCP过往的会议记录、阅读习惯、社交动态,甚至是HCP过往的接触过程数据,直接告诉你某位HCP适合看什么,你应该在什么时间点接触他,你的话题建议是什么等等。这种“专才”的价值,在于它比通用模型更懂业务毛细血管里的痛痒。

再比如医学信息(MI)团队回复医生问询时、用AI生成初稿时,以及人工修正终稿时,都会产生“对比数据”,这些数据记录着专业人员的决策逻辑,会随着模型的升级水涨船高,不断增值,成为训练下一代模型的黄金燃料,这才是未来的核心竞争力。

问答不是终点,场景才是王座

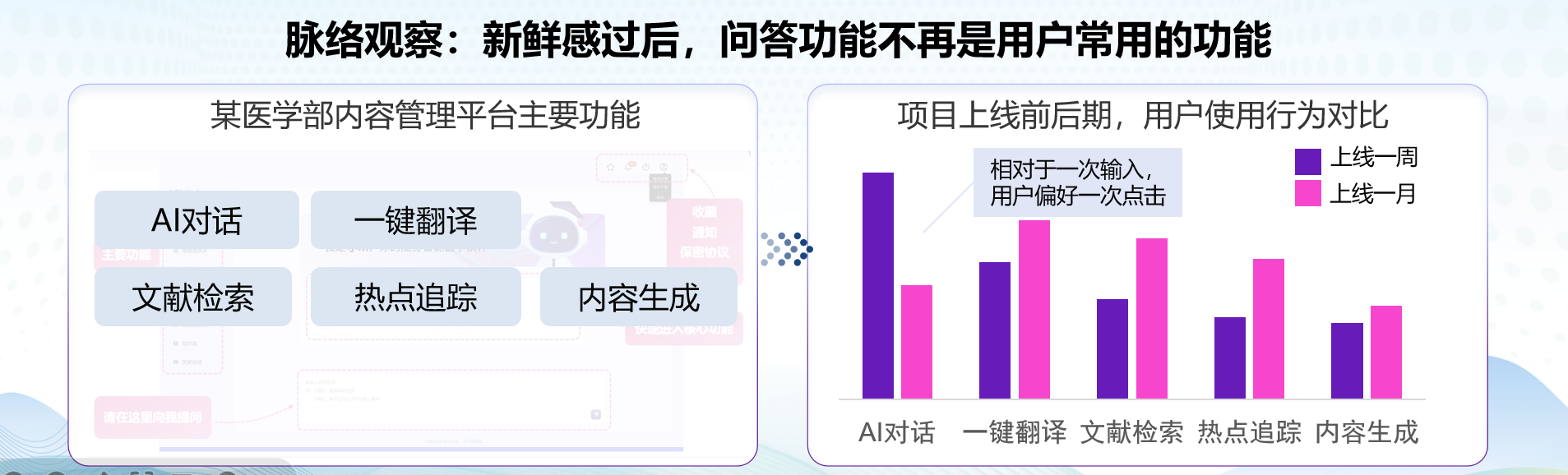

有人说,未来是智能问答的天下,但在测试过上百次后,我们得出了相反的结论。我想说,用户可能根本不知道AI能做什么。

- 根据我们实际的企业级使用数据来看,AI问答功能一经上线,提问量巨大,但很快,使用量就下来了;

- 而我们预设的【一键翻译】等功能键的使用量日益增高。

现在很多人把AI当成搜索引擎去用,但其实在企业应用里,AI和搜索引擎的逻辑是非常不一样的,原因很简单——用户不会去为每个问题构思提示词,更不愿忍受“正确的废话”,摁一个按钮就能解决的问题,我为什么要打一段话?

甚至,如果没有预设【一键翻译】按钮,用户可能根本就不知道AI还能帮他翻译文献,试错几次后,就弃用AI了。

这其实就涉及到了另一个“非共识”:火热的智能问答更适合长尾场景,在高频刚需业务场景中,预制功能远比开放式问答更重要。

再通俗点讲,咱们普通人用手机拍照,很少会每次都去手动调节参数,而是直接点击“人像模式”、“夜景模式”,这就是所谓的预制功能。关于预设场景,我们之前也有其他文章详细分享过,点击传送>>>“保姆级”多场景智能对话!一线代表再也不怕专业问题

内容革命:精准触达比10W+更重要

说到场景,不可避免的就要提到“内容”,任何一个业务场景都离不开内容,与此同时,AI又创造了更加海量的内容。

通过跟生命科学企业的合作以及我们自己亲身的尝试,得到了又一个残酷的“非共识”:质量≠流量,企业费尽心血打磨的高质量专业内容,很可能只是无人问津的精致摆设。

这背后是一场对内容的认知革命,未来,企业将不会为内容量担忧,内容的个性化才是王道,不夸张地说,与其追求10W+,不如追求在正确的时间,以正确的形式,把内容精准推送给少量正确的人。精准触达效率(阅读率)正在逐渐取代粗放曝光量(阅读量),成为内容营销的核心指标。

写在最后

我始终认为AI不是神话,医疗行业的AI更加不是神话。共识能帮大家一起朝正确的方向走,而非共识才是推动企业发展的暗流。